Литература и алкоголь постоянно пересекаются. Во многом благодаря культовым писателям, которые не отказывали себе писать пьяными и редактировать трезвыми, искать вдохновение в бутылке и красочно описывать собственные похождения. Вместе с видеолекторием WiseCow рассказываем о легендарных писателях, которые вознесли алкогольную культуру на новый уровень. У микрофона — литературный критик Евгений Стасиневич.

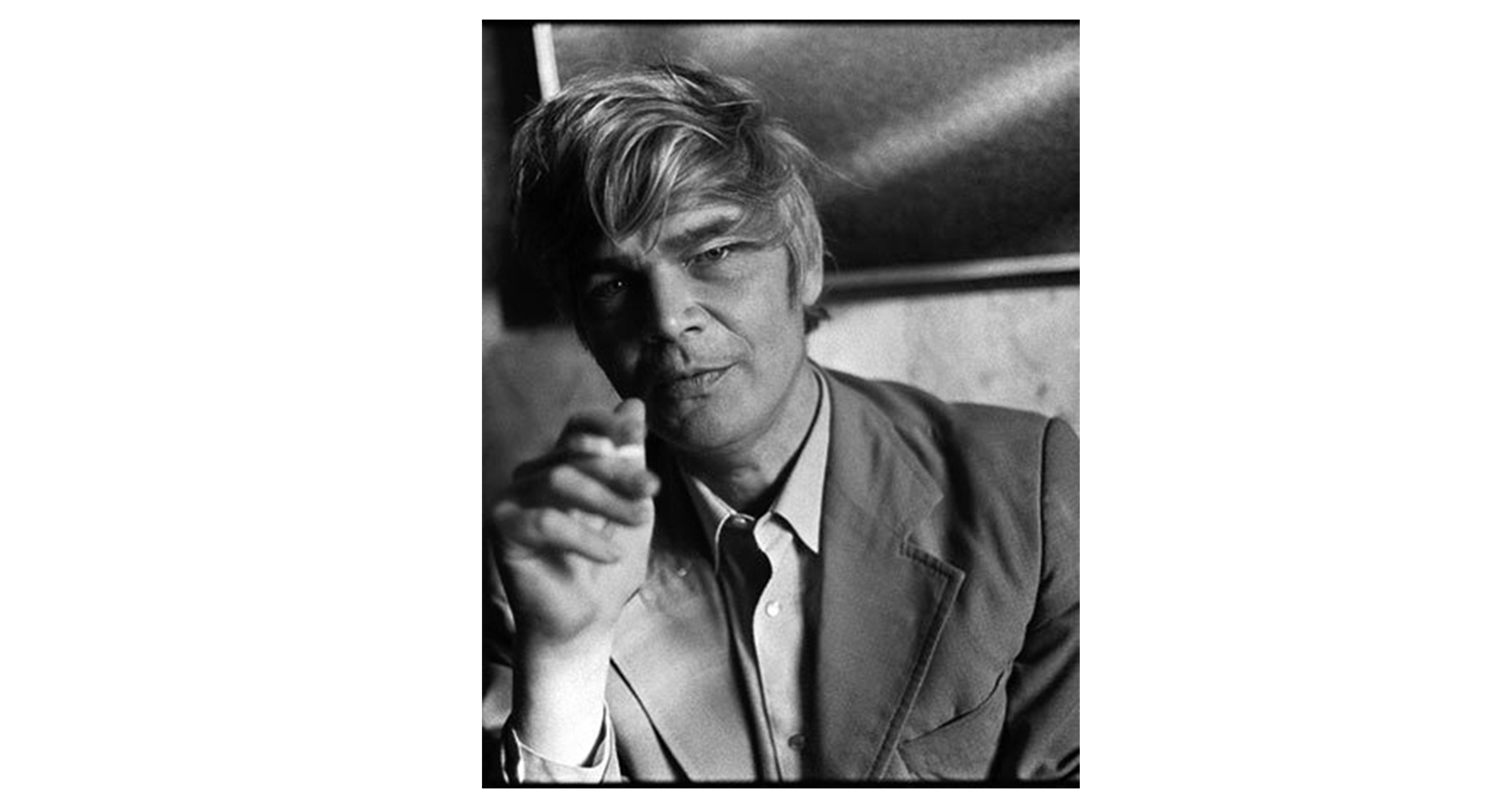

Если на постсоветском пространстве искать какую-то аналогию Хемингуэя — человека, которого бы так любили все за его слабости и за то, как эти слабости играют на его тексты, и просто за жизнетворчество, за жизнь, которая стала творчеством, то это, конечно, Венедикт Ерофеев. Веничка. Как в Америке говорят "Хэм", так здесь говорят "Веничка", без всяких уточнений. Даже какая-то молодая шпана всегда хочет называть Ерофеева Веничкой. Потому что он сам себя так называет в собственном центральном романе. Хотя это, конечно, не роман, а поэма "Москва — Петушки", где действует персонаж, которого тоже зовут Веничка. Вот так уж и повелось, что Ерофеев навсегда наш Веничка.

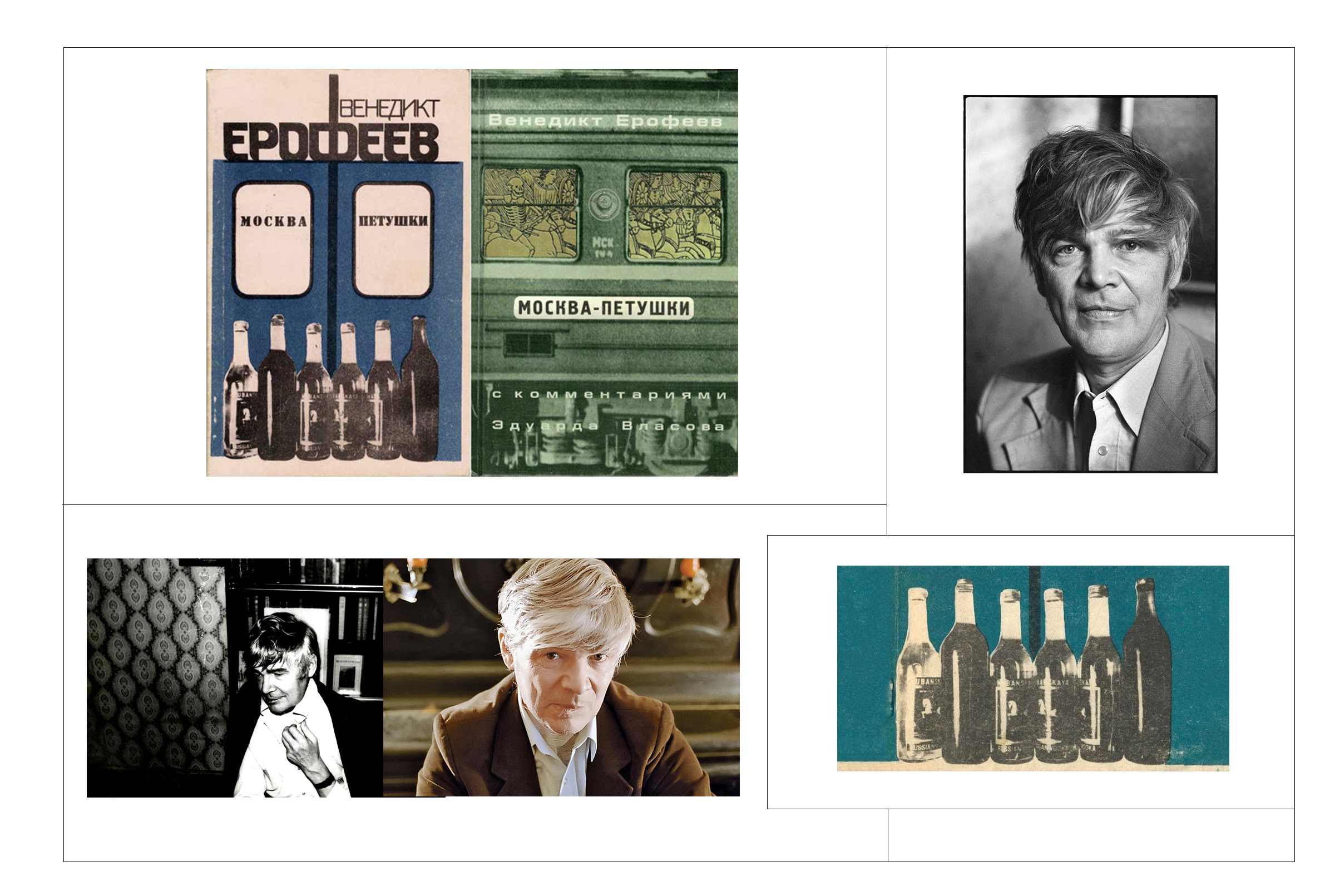

Спор о том, насколько "Москва — Петушки" действительно автобиографичный текст, — вечный. И звучит он на всевозможных кухнях. Нет другого такого текста, который бы так цитировали. И это касается всей русской литературы в ХХ веке, а уж там было что цитировать! Не говоря о поэзии, даже о прозе. Тем не менее "Москва — Петушки" — это не только самый яркий текст русского постмодернизма, на чьем фоне блекнет все. Куда уж там пушкинскому "Дому", гораздо более тяжеловесной вещи. Куда уж там концептуалистам следующего поколения, тому же Рубинштейну. Это совсем другое.

Веничкины рецепты о том, как надо пить, во сколько, какими способами, что после этого бывает с вами, к чему стремиться, — это бесконечный каталог цитат. Это роман, который парадоксальным образом где-то на 75 % создан из чужой речи, из языковых, песенных, поэтических штампов, штампов самой советской культуры. Но конечно, эти голоса, эти штампы преломлены в сознании опустившегося интеллигента, который путешествует из Москвы в свои родные Петушки, где его ждет любовница и маленький сын. И вот странным образом роман, который сам соткан из цитат, точно так же в обратной последовательности будет на эти цитаты разобран.

Ерофеев — самородок, но самородок с образованием. Он филолог. Правда, образование у него неоконченное, что совсем в духе Ерофеева. Так что он работал кем угодно и где угодно. И в Киеве бывал, и в Славянске. Он на всем постсоветском пространстве 20 лет работал разнорабочим. Начиная от вахтера, заканчивая каким-то сменщиком на заводах. В эти стратегии уходили многие, кто не принадлежал официальной литературе и ее обратной стороне — диссидентству. Это такой третий путь — поколение вахтеров, дворников. Вот Ерофеев — из них.

Помимо "Москвы — Петушков", он написал еще несколько знаковых работ. Но их бесконечно мало. Полный корпус Ерофеева — это два небольших тома, вместе с "Моя маленькая лениниана", его выписками из Ленина. Но когда он их строит в определенной последовательности, это совершенно другой текст. Есть еще "Шаги командора”, "Записки из сумасшедшего дома", "Василий Розанов глазами эксцентрика", еще что-то незначительное. Но главный и центральный — это "Москва — Петушки". Поэма сразу отсылает нас к еще одной очень большой поэме русской литературы, которая лежит в ее основе, а написана украинцем. Конечно, "Мертвые души". Ерофеев много взял от Гоголя.

"Москва — Петушки" написана в 69-м, но долго была в списках. Первый раз ее опубликовали в Израиле в 72-м году. Потом в 80-х она придет в Союз. Парадоксально, но ее опубликовал журнал "Трезвость и культура", заменив всю нецензурщину отточиями. Это удивительно, как Ерофеев умел попадать в такие истории. Надо же, "Москва — Петушки" опубликована в "Трезвости и культуре". Уже позже выйдет полный текст, начнутся какие-то невероятные комментарии, которые превышают сам текст в разы. Потому что текст-то небольшой.

В общем, одно мощное направление — это, конечно, Гоголь, а второй большой претекст — это Чехов. Потому что вечное воззвание "В Москву, в Москву" здесь обыгрывается другим образом. Здесь едут из Москвы. К тому же всегда персонаж Ерофеева жалеет о том, что он не может никак увидеть Кремль. Он все время с бодуна и пьяный ходит и говорит: “Я все время не могу увидеть Кремль”. Это тоже очень важно. Это эфемерность, намек на существование каких-то символов власти, которые не увидишь, потому что это просто фантазмы. Об этом, собственно, и речь.

Он, просыпаясь в начале поэмы со страшнейшего бодуна, говорит известные, хрестоматийные слова: “Самое подлое время в жизни моего народа — это время от рассвета до открытия магазинов”. Ему надо поехать в эти Петушки к любовнице. Он уже успевает там принять стакан "Зубровки", еще чего-то. Все эти описания у Ерофеева самоцельные. Их читаешь и наполняешься благодатью. Веня опять не увидел Кремль.

"Москва — Петушки" — это реальная железнодорожная ветка. Единственное, что хоть как-то центрирует этот текст, — остановки, которые Веня благополучно проезжает, как проедет и Петушки потом. Потому что он заснет, и непонятно будет уже — это сон, галлюцинация, а поезд развернется и поедет обратно в Москву. Он проснется, а Петушки уже позади. Обозначения станций здесь существуют, чтобы хоть как-то этот текстуальный массив обозначить. Потому что по-другому никак.

Потому что Веня непрерывно размышляет о культуре, об истории, о философии. О том, как хорошо делать алкогольные коктейли. Эти хрестоматийные напитки мы все знаем. Это "Слеза комсомолки", которая делается из денатурата, из средства от потливости ног. И "Поцелуй тети Клавы" — очень просто, но действенно — водка вперемешку с красным вином один к одному. Почему поцелуй? Потому что похоже. Может быть, первый поцелуй вам не очень понравится, но на второй-третий вы уже раскрываетесь.

Он периодически обо всем этом думает. Потом появляются какие-то попутчики, контролер, который берет со всех в граммах за проезд. Лирический герой едет в одурманенном сознании, ему постоянно что-то мерещится. Так и получается подобный монолог, советский ответ потоку сознания, где говорит вся Россия. Но то, что она говорит, тяжело понять.

Многие видят в "Москве — Петушках" огромный библейский подтекст. Потому что поэма в сущности трагичная и с огромным количеством отсылок. Веничка представляет свою любовницу Богородицей. Он представляет Христом то себя, то маленького трехлетнего сына, о котором он с таким умилением говорит. Там очень много подобного. Любопытно, что перед смертью Ерофеев, будучи тяжело больным, принял не православие, а католичество.

Электричка, конечно, не может не напоминать о поезде, под который бросается Каренина, и становится символом неизбежности, фатума, некой закольцованности. Здесь поезд вырождается в электричку, в которой едут всевозможные персонажи. Веня пытается этим всем дирижировать, но ничего из этого не получается. Такой анализ текста появился практически сразу. И в 69-м, и 72-м году, когда текст вышел, было понятно, что это не просто какой-то делириум, а большой, знаковый текст. Его так сразу и воспринимали. Даже самые отпетые апологеты реализма поняли, что написана очень большая вещь. Именно потому она так игриво написана. Потому что по-другому не получится. Это 69-й год — триумф неосталинистов с Брежневым. Это Россия на пороге диссидентских погромов 70-х годов. Это история о том, как все опять катится в никуда. Все подумали, что будет оттепель, но ни черта подобного. Будет что-то другое совершенно. И будет эта электричка. Россия как электричка.

Веня проезжает Петушки. Он так хочет туда попасть, он везет свои гостинцы туда, он так хочет туда приехать и отдохнуть там, что, конечно, он не может не заснуть, а потом проснуться уже по пути назад, где он снова не увидит Кремль. А потом он выйдет, встретит этих четырех то ли урок, то ли просто бандитов, и мы знаем этот трагический финал, чем это все заканчивается. Уж совсем как-то христологично это все заканчивается.

Говорят, что в "Москва — Петушки" закодирована вообще вся дальнейшая судьба России. Настолько визионерским способом Ерофеев сумел написать свою поэму. Когда он начинает думать и бредить о том, какая будет идеальная коммуна, многие сейчас говорят, что это страшно похоже на ДНР и ЛНР. Когда он начинает говорить о том, как "мы придем, как мы оттяпаем территории, потому что нам надо расти", как мы организуемся, как пойдет Россия.

Сейчас многие горячие головы склонны видеть в тексте самые разные скрытые смыслы. Если хотите, там можно найти идеи обо всем, что угодно, но это, естественно, пережимы. Все потому, что текст провоцирует на пережимы. Он так и построен. С одной стороны, это очень смешно. Пафос классической русской литературы, который странным образом перетекает в элегичность и делает историю очень меланхолично. Это похоже на состояние опьянения. Которое потом превращается в тяжелое похмелье, настоящую трагедию. Все это в результате выводит нас к очень чистой и звонкой трагедии. Последние слова, если не ошибаюсь, "и после этого я уже не могу проснуться". Они звучат уже совсем не так, как начиналось, когда "Веня, потерпи еще минуточку, скоро откроются магазины и ты пойдешь".

"Москва — Петушки" раздражают многих. Такие тексты вообще раздражают. Они слишком яркие, они слишком броские, они слишком открыты к интерпретациям, чтобы их резко начинать любить. Но уже те, кто любят, те любят. Пожалуй, в русской литературе ХХ века только один текст любят с такой же силой, отстаивая какие-то правильные интерпретации и борясь за каноническое прочтение, — "Мастер и Маргарита". И нет вещей более далеких друг от друга, чем "Мастер и Маргарита" и "Москва — Петушки". Хотя "Москва — Петушки" мне лично нравится больше. Она честнее, она больше символ эпохи, чем "Мастер и Маргарита". Хотя тут можно говорить отдельно.

Смотрите также: 100 лет украинского искусства: 1990-2010 года