Большая и камерная, сложная и азбучная, брутальная и декоративная архитектура модернизма настолько разная, что пришло время сложить ее периодизацию. Откуда пришел, куда исчез и что оставил после себя модернизм? Слово берет исследовательница архитектуры, соавтор диджитальной энциклопедии архитектуры Украины и книги «Soviet Modernism. Brutalism. Post-Modernism. Buildings and Structures in Ukraine 1955-1991» Евгения Губкина.

Что следует понимать под термином «модернизм» в архитектуре? Какие у этого направления временные границы?

На постсоветском пространстве периодизацию модернизма обычно начинали с послевоенного периода, полагая, что временные рамки существования стиля – 1955-1991 годы. Я же считаю, что к модернизму можно отнести и межвоенный, и послевоенный периоды, так как все это – грани развития одного направления. Когда мы объединяем эти временные отрезки, для нас становятся очевидными исторические особенности и социополитические феномены, скрытые за архитектурой той или иной эпохи. Я бы сказала, что когда мы говорим о модернизме – речь идет о так называемом «современном стиле» или современном движении минималистской архи- тектуры, отображающей выражение «Форма следует функции».

Существует традиционная периодизация в архитектурных университетах, исходя из которой, модерн или ар нуво называют первым интернациональным стилем, а межвоенный модернизм – вторым. По сравнению с межвоенным модернизмом ар нуво был достаточно декоративным и имел преувеличенный, слишком богатый язык, но, по сути, уже дышал духом прогресса и ХХ века. То есть, на мой взгляд, модернизм охватывает весь ХХ век.

В 1912-1914 годах в Западной Европе появилась первая протомодернистская архитектура, среди которой – здание турбинного зала активного энергетического комплекса (АЭК). Этот объект архитектора Петера Беренса – пример самого раннего модернизма, когда архитектура лишается декоративного языка, переходит к простоте формы и единству с содержанием.

Феномен «протомодернизма» был свойственен не только Западной Европе: в Российской империи возводилось много зданий, отвечающих потребностям развитой промышленности. Долгое время эти постройки относили к модерну или к сецессии, но, мне кажется, сейчас пришла пора увидеть в них зачатки модернизма. Среди таких объектов – прекрасное здание турбинного завода в Харькове, уже очень упрощенное. В некоторых источниках пишут, что оно было построено в 1932-1934 годах, но это не соответствует действительности: его возведение относится к 1914 году.

Если замечать эти общности разных исторических периодов, нам может открыться истинная природа исторических процессов.

Как мы можем синхронизировать модернизм в СССР с этим же направлением во всем остальном мире? Является ли советский модернизм логичной вытекающей из интернациональной архитектуры брутализма, которую видели архитекторы периода оттепели? Можно ли сказать, что модернизм в СССР – это абсолютно европейское направление, с изменениями на наш манер, с новыми декоративными элементами?

Мне кажется, что в архитектуре, как и в любом другом виде искусства, у каждого стиля есть свои корни происхождения. Направления можно сравнить с ветками деревьев, которые разрастаются, исходя из преемственности поколений – то есть, существует внутренний контекст. При этом нельзя стать в изоляционную позицию: мол, у нас – свой, особый путь, и мы отделены от остального мира. Так часто происходило в искусство- ведении с конструктивизмом: говорилось, что этот стиль нельзя называть модернизмом или, например, сравнивать с функционализмом Польши, так как он обособленный. С этим я категорически не согласна: сравнивать можно что угодно с чем угодно, и это даст множество инсайтов как для исследователей, так и для широкой аудитории.

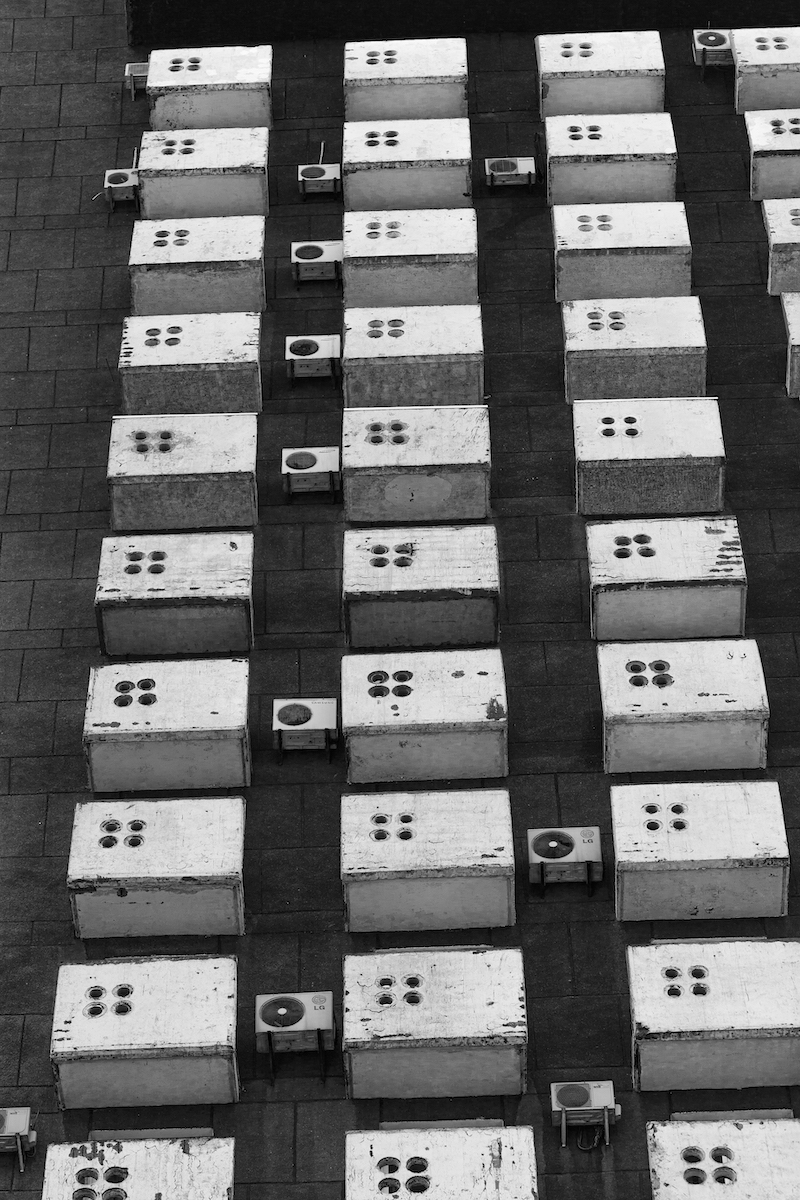

Конструктивизм – часть большего международного явления – модернизма. А вот украинский конструктивизм обладает своими уникальными особенностями и вплетен в международный контекст не менее архитектуры любой другой страны мира. Именно ему будет посвящен наш новый масштабный междисциплинарный проект «Украинский конструктивизм», который мы будем реализовывать вместе с музыкантами ONUKA, The Maneken, датско-украинским архитектором и художником Сергеем Святченко, датским балетмейстером Себастианом Клоборгом и большой командой историков, архитекторов, менеджеров. Также в проекте примет участие фотограф Алена Сапонова, которая на протяжении последних 6 месяцев путешествует по всей Украине и фотографирует конструктивистскую архитектуру.

Если мы говорим о послевоенном периоде, то я бы так сказала: крайне важный момент – это постановление Хрущева о типовом домостроении. Путь к нему – это долгая история, которая длилась с конца 1930-х годов, когда Хру- щев готовил свою политическую программу. Модернистская архитектура была выбрана им задолго до того, как он стал генсеком. Интересно, что украинские архитекторы, например, Алексей Таций, уже в конце 1920-х – начале 1930-х годов занимались проектами крупноблочных домов, и Хрущев напрямую обращался к Тацию для разработки хрущевок. Первый крупноблочный жилой дом в Советском союзе, кстати, находится в Харькове.

На формирование советского модернизма повлияло множество факторов, в том числе международный опыт. К нему часто обращались в СССР, и мы знаем, что советская индустриализация – во многом продукт иностранной кадровой и интеллектуальной поддержки. Так, панельное домостроение во многом базируется на французских технологиях. Французы и железобетон – это давняя история, еще начала 20 века, и благодаря вкладу в развитие железобетонной архитектуры стал известен Огюст Перре. Эти технологии на то время были максимально прогрессивными.